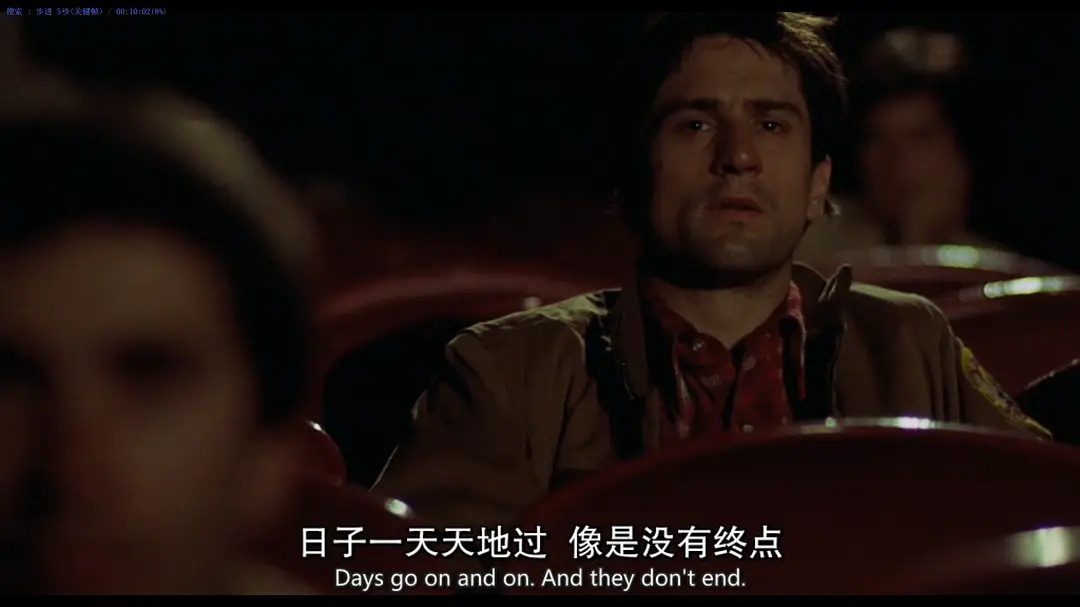

有人說,紐約是一座極其冷漠的城市,,它的溫度早已在人來人往的喧囂中消耗殆盡,,主人公崔維斯也不例外,身為越南戰(zhàn)爭的大兵,,再回到故鄉(xiāng)后,,故鄉(xiāng)早已變他鄉(xiāng),一切都是那么陌生和疏離,。

導(dǎo)演馬丁?斯科塞斯用迷幻的鏡頭語言表現(xiàn)了一個小人物迷惑,、反叛的內(nèi)心,實際上這也是導(dǎo)演通過底層人物的視角,,表現(xiàn)出六七十年代美國動蕩的政治局面,,折射出新一代青年精神世界的茫然與灰暗。

一.人與人之間心理距離的疏遠(yuǎn)

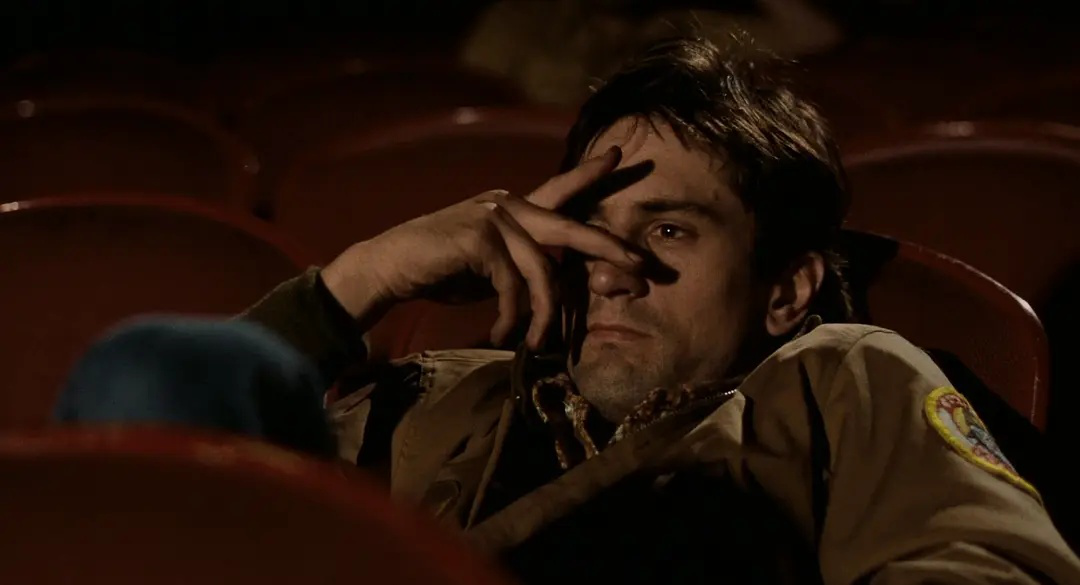

混亂不安的政治局面,,必然影響了廣大群眾精神世界的坍塌與空虛,,就像崔維斯兼職出租車司機的理由:每天工作12小時仍覺得無聊。每當(dāng)夜幕降臨,,崔維斯就通過車窗觀察外面形形色色的人與事,。導(dǎo)演運用主觀鏡頭進行拍攝時,總是用車窗代替景框,,無意中就把崔維斯和外面的世界分隔開,,兩者雖然近在咫尺,卻沒有絲毫感情上的碰撞,。

導(dǎo)演巧妙地運用了景框,,表達了六七十年代,美國年輕一代內(nèi)心距離的疏遠(yuǎn)感,,還有游離在社會外的無力感,,難怪崔維斯一直給觀眾寂寞如影隨形的感覺。崔維斯與貝西第一次吃飯的構(gòu)圖也值得推敲,,兩人沿菱形桌子的兩邊兒坐正好平分畫面,,正中間窗戶的窗框?qū)扇烁糸_,暗示二人最終無法走到一起,,影片中還有大量空鏡頭拍出了燈紅酒綠的紐約夜景,,社會上到處充斥著黑幫、吸毒者、妓女,,人們?nèi)缤惺呷?,放蕩而又頹廢地生活著。導(dǎo)演對社會環(huán)境的描寫足夠真實,,因此人們的精神廢墟也足夠令人震撼,。

二.有不滿就有反抗

如果說電影的前半部分為社會環(huán)境的描寫下足了筆墨,那么電影的后半部分就是個人情感的全面爆發(fā),。經(jīng)歷了失戀的痛苦后崔維斯更加迷茫與孤獨,,直接促使他產(chǎn)生刺殺帕蘭汀的想法。這是他證明自己和對黑暗社會的反抗,。這種對抗社會的不滿情緒在影片的后半部分一直積累,,在這過程中槍支出現(xiàn)的頻率極高,崔維斯幾乎隨身攜帶,,此時的他再也無法直視眼前的一切,,內(nèi)心的不甘與厭惡使他決定對抗。

導(dǎo)演運用如此意象化的符號來表明崔維斯的轉(zhuǎn)變,。這把槍擊擊殺搶劫犯,,還被賦予了對抗社會邪惡污穢的力量,這種力量可以改變命運,,可以拯救身處黑暗的艾瑞斯,,也可以懲治無恥混蛋心理變態(tài)者的惡行,當(dāng)崔維斯決定救助艾瑞斯脫離淫窩,,也是崔維斯反抗的第一步實際行動,。他還將自己打扮成朋克樣式。這足以說明他內(nèi)心叛逆情緒高漲,。

全片洋溢著崔維斯對于理想世界的追求,,充滿理想主義氣息,也象征著那個年代人們內(nèi)心的迷惘,,這種信念促使他在刺殺帕蘭汀失敗后將怒氣發(fā)泄到皮條客身上,孤身一人血洗紅燈區(qū),,滿地的鮮血與尸體宣告他的成功,,崔維斯也從一個平凡迷茫的司機變成公眾英雄。當(dāng)再一次面對貝西,,崔維斯的內(nèi)心再也沒有波瀾,,他明白,與世人一樣的貝西無法充實自己空虛脆弱的靈魂,。導(dǎo)演通過一前一后對比,,展現(xiàn)了崔維斯心理變化的過程,精準(zhǔn)把握現(xiàn)代人孤獨無助的心理狀況,寓于一個個激烈的矛盾沖突中,。

影片還隱晦地表達了“不在沉默中爆發(fā),,就在沉默中滅亡”的激進思想,無時無刻傳達給觀眾在不滿中反抗的情緒,。最為重要的是影片聚集小人物的視角,,通過社會上最為普通的一份子,映射出整個社會病態(tài)的思想,,它將早已缺失的反抗精神,,通過理想主義的方式呈現(xiàn)在大眾面前,讓處在大社會環(huán)境下的我們,,去追尋個人存在于社會的意義,。